Анализ результатов констатирующего эксперимента

Результаты проведенных исследований позволяют сделать вывод о наличии неоспоримой специфики процесса адаптации детей с ЗПР, как то: низкий уровень осведомленности о семье и себе; крайней ограниченности и однонаправленности социальных контактов; отсутствие критериев избирательности в установлении социальных контактов. Более того, ярко выраженное стремление к лидерству; завышенная оценка своих возможностей; низкая мотивация школьной готовности и, что крайне важно, ограниченный интерес и знания сказочных сюжетов. Кроме этого, отмечаются большие трудности семейной социализации и неотложные проявления негативных последствий данных проблем. В качестве основных факторов, усложняющих и задающих специфический вектор процессу социальной адаптации, можно также выделить эмоциональное предпочтение дистантного характера общения; четко выраженную защищающуюся позицию в общении, во взаимодействии; в ряде случаев несформированность половой идентификации и потребности в общении.

Не лишним будет еще раз акцентировать внимание на том, что эти особенности являются обусловленными «изнутри» нарушениями. Однако гораздо значимее в процессе социальной адаптации оказывается отношение к ребенку со стороны нормально развивающихся сверстников и их родителей, т.к. факторы социального ряда не могут быть фоновыми, второстепенными, они все активнее выходят на первый план и занимают лидирующие позиции в обуславливании хода адаптации. И, несмотря на всепоглощающую тенденцию негативно-безразличного, в силу своей непросвещенности, отношения родителей, изменить ситуацию можно. Но действовать следует, главным образом, не через родителей, т.к. их система ценностей очень болезненно реагирует на попытки вторжения и всячески их не приемлет, а воздействовать необходимо на детей массового детского сада, прививая им уважение и толерантность, взяв в качестве основного средства – сказку. Таким образом, социальная адаптация детей с ЗПР должна начинаться в стенах массового детского сада, для чего имеются благоприятные условия.

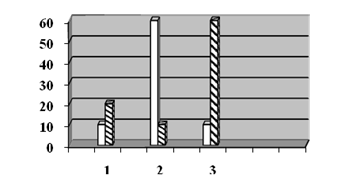

Диаграмма 1

Результаты сравнительного анализа отношения к нетипичности детей и родителей

![]() - ответы родителей

- ответы родителей

![]() – ответы детей

– ответы детей

1. владение информацией о детях с проблемами развития

2. готовность оказания помощи

3. отношение к возможному «столкновению» с «проблемным» ребенком (появлению в группе)

Результаты, отраженные в диаграмме, пожалуй, были в достаточной мере предсказуемы. Мы видим крайне противоположные позиции детей и их родителей по отношению к проблеме нетипичности. С одной стороны, это удивительно, ведь ребенок преимущественно заимствует оценки взрослых, но в данном случае мы этого не наблюдаем быть может, потому, что дети и родители не находили точек соприкосновения по этому вопросу, они просто его не обсуждали. И, по всей видимости, в формировании мнения ребенка решающую роль сыграл детский сад и воспитатель, как значимый взрослый в дошкольном возрасте.

В то время как родители крайне негативно относятся к проблемным детям, не допускают их присутствия в группе и не намерены им помогать, их дети напротив – готовы помочь и принять ребенка, хотя осведомленность и детей, и родителей по означенной теме приблизительно одинакова; пусть и имеет ряд качественных отличий в силу преимущественной разницы в возрасте и жизненном опыте. Все это еще раз подтверждает предположение о том, что работать с детьми массового детского нужно и можно, т.к. дети априори готовы к принятию нетипичного ребенка и помощи ему. И самое главное – не упустить столь сензитивный период для формирования толерантности как дошкольного детства.

Еще по теме:

Изменение восприятия и мышления в условиях воздействия экстремальных

факторов

Процесс адаптации к экстремальным условиям существования всегда включает направленное изменение семантики поступающей из внешней среды информации. В сознании формируется концептуальная модель реальной действительности, в соответствие с ко ...

Общая характеристика позитивизма как методологии

современной психологии

Позитивизм – это философское направление, возникшее в 18-м веке. Его основателем считается Огюст Конт (секретарь и сподвижник знаменитого Сен-Симона). Суть его идей заключалась в следующем: бессмысленно заниматься тем, чем традиционно зан ...

Генезис изучения проблемы жизненного сценария

Впервые теория сценария была разработана Эриком Берном и его коллегами, особенно Клодом Штайнером. В настоящее время концепция сценария наряду с моделью эго-состояний является центральной идеей трансактного анализа (ТА).

Берн в своих ран ...